以镜头为笔,书写对世界的独特观察——专访摄影师 胡建军

作者: 九州摄影

作者: 九州摄影 发布时间: 2025-08-28

发布时间: 2025-08-28  浏览量: 331

浏览量: 331

胡建军

中国民俗摄影协会会员。

1965年出生,摄影于我,是与世界对话的温柔方式。透过取景框,我凝视万物的独特纹理,捕捉光影流转的刹那诗意。无论是城市霓虹勾勒的繁华,还是乡野晨曦浸染的静谧,每一次按动快门,都是对生活的深情告白。那些被定格的画面,不仅是视觉的盛宴,更是情感的载体——或震撼于自然的磅礴,或沉醉于人间烟火的温度。创作过程中,我不断探索构图与色彩的奥秘,试图用镜头语言诠释内心的感动,也让平凡日常在影像中绽放出别样光彩。

图文 / 胡建军采访记者 / 蓉蓉

一、九州摄影:非常荣幸采访到胡建军老师。首先想请胡老师您谈一谈个人的经历,特别是与摄影相关的经历。

胡建军:两年前与手机摄影结缘,便沉醉于用镜头探索世界的乐趣。从晨光里的露珠到暮色中的街灯,日常点滴里的美好都成了我的拍摄对象。系统学习专业摄影知识后,更懂构图取舍与光影捕捉的奥秘:蹲守半小时等一朵花舒展,在人群中定格不经意的笑容,于平凡场景中发现藏着的诗意。每按下快门,都是与美好事物的对话;每张照片,都记录着发现美的心动。摄影于我,是观察世界的窗口,更是享受生活的温柔方式。

二、九州摄影:在这个全民摄影时代,怎样才能拍好张照片?

胡建军:在全民摄影时代,拍好照片需“前期用心+后期润色”双管齐下:1. 前期打好基础:培养观察力,捕捉光影细节与动人瞬间;掌握构图(三分法、对称等)和曝光技巧,让画面有骨架。2. 赋予情感内核:带着思考拍摄,让照片承载故事或情绪,避免空洞记录。3. 后期适度优化:用修图工具调整光影、色彩,强化氛围(如提亮暗部、微调色调),但不过度失真,让真实美感更突出。4. 多练多复盘:积累经验,借鉴佳作但保留个性。核心是让镜头成为表达的延伸,后期则是给这份表达锦上添花。

三、九州摄影:在摄影之路上,您秉承的理念是什么?有哪些探索和追求?

胡建军:摄影的核心理念可概括为:以真诚捕捉真实,用观察发现寻常中的独特;通过画面传递情感与故事,引发观者共鸣;拍摄时尊重对象,后期修图克制适度,不违真实本质;最终以热爱与专注,让镜头成为连接世界与内心的表达工具,让瞬间定格为永恒的感动。

对摄影的探索与追求:精进技术,打磨观察、构图与光影把控;提升审美,于平凡中发掘独特之美;聚焦情感表达,让照片传递情绪与故事,以镜头记录时光、诠释内心,实现与观者的共鸣。

四、九州摄影:胡老师您个人是如何理解和看待纪实摄影的?

胡建军:对我而言,纪实摄影是带着温度的真实记录:镜头追随着未经雕琢的生活瞬间,不刻意摆拍,只捕捉那些藏着故事的眼神、街头的烟火气。我更在意用画面传递沉默的情绪——是老人眼角的纹路,是街角的光影变迁,让平凡个体的痕迹成为时代的注脚。后期也始终克制,保留真实质感,因为我相信,最动人的力量永远藏在不加修饰的真实里,这是我用镜头与世界对话的方式。

五、九州摄影:请问您是如何看待现在所谓的网红摄影地现象?在小众景点越来越少的情况下,摄影爱好者又需要如何创作出有特色的作品呢?

胡建军:对网红摄影地的看法:网红摄影地降低了摄影门槛,却因过度商业化和扎堆拍摄导致作品同质化,甚至破坏环境,背离了摄影的独特观察核心。小众减少时的创作思路:跳出场景依赖,回归观察本质:聚焦细节与真实人物,用个人视角重构熟悉场景(如光影、情绪、特殊角度);挖掘日常真实肌理(老街区、菜市场等未过度消费的场景);在网红地中找差异化(弱化打卡模板,聚焦微观或背后故事)。特色源于独特观察与情感表达,而非依赖小众场景。

六、九州摄影:摄影作为一种单独的艺术门类,跟其他的艺术形式相比,有什么相同和不同点?

胡建军:相同点:均以表达情感与思想为核心,遵循构图、色彩等形式美规律,且承载时代印记与人文思考。

不同点:1. 媒介特性:摄影依赖真实瞬间的即时捕捉,自带纪实基因,区别于绘画、文学等的主观重构;2. 创作门槛:入门门槛低(即时记录),但瞬间把握难度高,需毫秒间决策;3. 后期边界:后期以原始素材为基础,过度虚构易偏离本质,而其他艺术可全程主观调控。

摄影的独特性在于以“真实瞬间”为起点,在记录与表达间平衡,是贴近生活且依赖观察的艺术。

七、九州摄影:在今后的摄影创作中,您会更加关注和倾向于哪类题材的拍摄?

胡建军:在今后的摄影创作中,我会更专注于人文纪实题材。聚焦普通人的日常肌理——老街区的生活褶皱、市井烟火里的真实互动、时代变迁中个体的细微状态,用镜头捕捉那些未经刻意修饰的瞬间,让画面成为承载情感与故事的载体,留存生活最本真的温度与质感。

八、九州摄影:您对自己的作品风格,能否总结概括一下?

胡建军:我的作品风格以“纪实为骨,温情为魂”:镜头始终对准真实的生活场景,不刻意摆拍,偏爱捕捉日常里的自然瞬间——老人闲谈的侧影、街角光影的流动、市井烟火的细节。画面构图简洁克制,光影保留原生质感,色彩贴近真实却暗含温度。不追求炫技式表达,更在意让照片传递沉默的情绪与故事,让平凡个体的痕迹在镜头下成为有温度的时光注脚。

本刊评论

以镜头为笔,摄影师胡建军书写对世界的独特观察

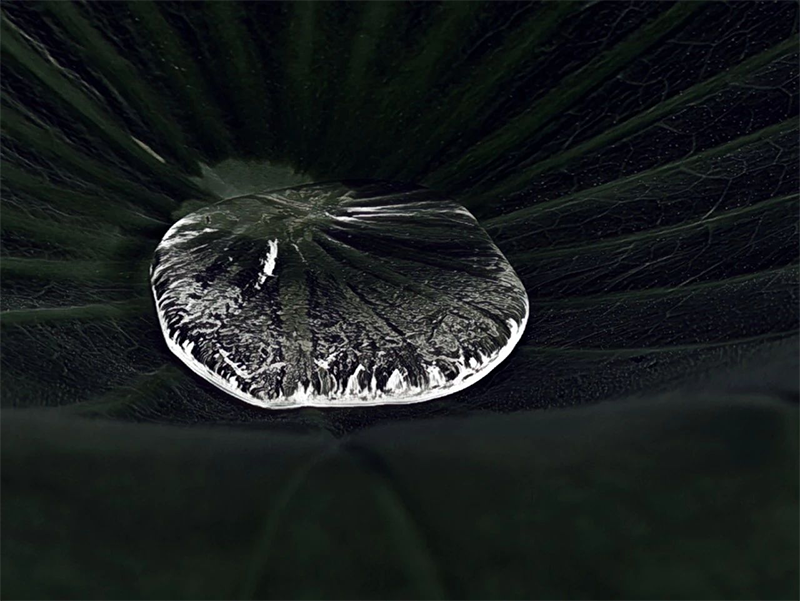

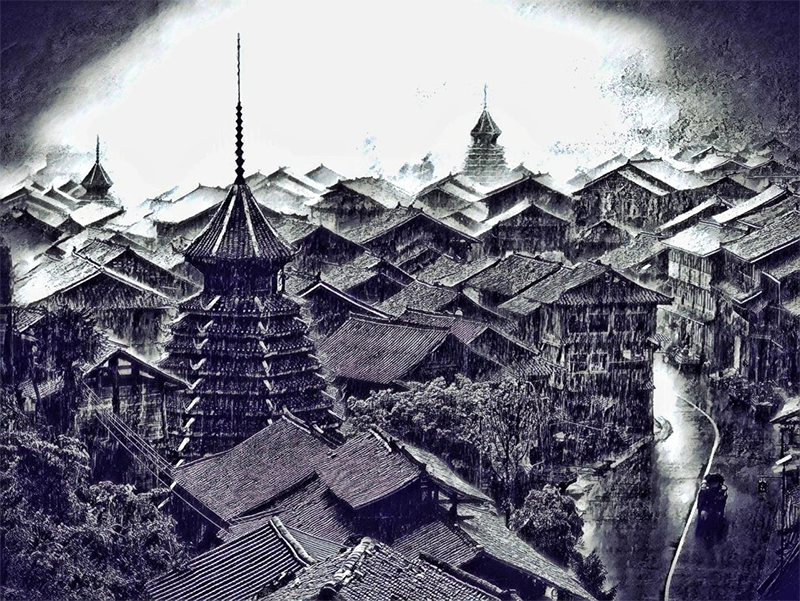

摄影师胡建军的创作题材与视角,巧妙融合了微观与宏观。他既捕捉寺庙群落、现代建筑等宏观场景,以大视角勾勒城市与文化的脉络;又细腻呈现荷叶水珠的微观特写、亲子牵手的温馨瞬间。从宏大景观到生活碎片,从建筑轮廓到自然肌理,他全方位挖掘场景故事,展现了对“世界观察维度”的拓宽,体现了捕捉多元美好、挖掘细微诗意的能力。胡建军在光影把控上,展现出多元场景下的精准适配能力。自然场景中,他利用自然光的柔和与聚焦性,借天光凸显建筑色彩层次,营造古朴庄重的氛围;水珠特写则通过光线强化“水晶质感”,赋予微观世界强烈的视觉冲击力。他用光影塑造建筑的筋骨,通过明暗对比勾勒几何线条,强化空间纵深感与冷峻现代感,展现了对不同建筑气质的光影适配。人物场景中,他以温暖柔光烘托亲昵氛围,光线柔和却精准,突出人物情感联结,使光影成为传递情绪的媒介,体现了光影服务主题的成熟思路。在构图创意上,胡建军平衡了形式感与生活感。他运用几何线条、对称与放射结构打造视觉秩序,现代建筑的“天井式”仰拍,借建筑围合形成天然画框,将天空嵌入都市钢筋森林;寺庙层叠构图,使传统建筑群落有序铺陈,彰显文化厚重感。他弱化刻意形式,通过人物动态与空间互动营造真实感。亲子牵手的“行走动线”构图,地面倒影延伸空间,记录日常却蕴含艺术提炼;艺术展厅人物剪影,借墙面作品与人物轮廓形成“内容呼应”,使构图服务于“观展情境”的传递。胡建军的摄影风格融合了传统与现代的双向渗透。寺庙、侗乡水墨等作品,将传统建筑、文化符号以现代摄影语言重构,使古典美适配当代审美。现代建筑黑白片、城市夜景,虽聚焦都市,却借光影、线条的“简洁秩序”,暗合传统艺术的“留白、写意”审美,实现风格互融。荷叶水珠,微观中蕴含“水滴映世界”的东方哲思,更是传统意境与现代摄影的隐性共鸣。综上所述,胡建军的创作,是“技术扎实度”与“艺术感知力”的双向奔赴:他既精通光影、构图等摄影语言,又能敏锐捕捉场景灵魂,用手机镜头搭建起“多元题材 + 精准技法 + 独特表达”的创作体系。不仅体现在画面美感,更在于对“摄影记录与艺术创作边界”的突破——让日常场景拥有艺术深度,让传统元素焕发现代活力,真正做到“以镜头为笔,书写对世界的独特观察”。

本刊记者:蓉蓉

摄影师张善良佳作赏析...

摄影师张善良佳作赏析...