李敏——参展作品赏析 | 北京老照片摄影艺术展

作者: 九州摄影

作者: 九州摄影 发布时间: 2025-07-14

发布时间: 2025-07-14  浏览量: 220

浏览量: 220

《影像里的故事 记忆里的北京》暨第三季《光影新视界》北京老照片摄影艺术展面向全市市民征集照片

8月1日至8月10日 ,BRTV《金色时光-光影新视界》将举办一个面向老百姓的影像艺术展,这是打破传统的,属于咱老百姓自己的摄影艺术嘉年华!这个活动展出的既有摄影名家大家的作品,也会有您呈送过来的作品,来投稿吧!现在就报名!

摄影,属于人人,人人属于摄影;摄影艺术嘉年华,是咱老百姓自己的舞台!我们在酷车小镇“和·艺术馆”的《金色时光-光影新视界》第三季收官盛典上等你!

参展摄影师:李敏

从小时候偶尔的被拍、记录、留念,到随着时代的发展,热爱旅游的同时喜欢上摄影,拍人物,拍生态链,拍祖国的大好河山,拍眼中的一切美好,我认为好的作品是有故事,有温度,希望在今后可以拍出更多优质的作品,用镜头书写更多精彩的故事。

参展作品赏析

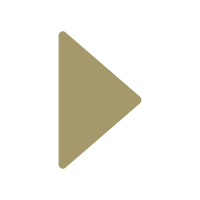

《1971年和大姐二姐留影于北京人民大会堂》

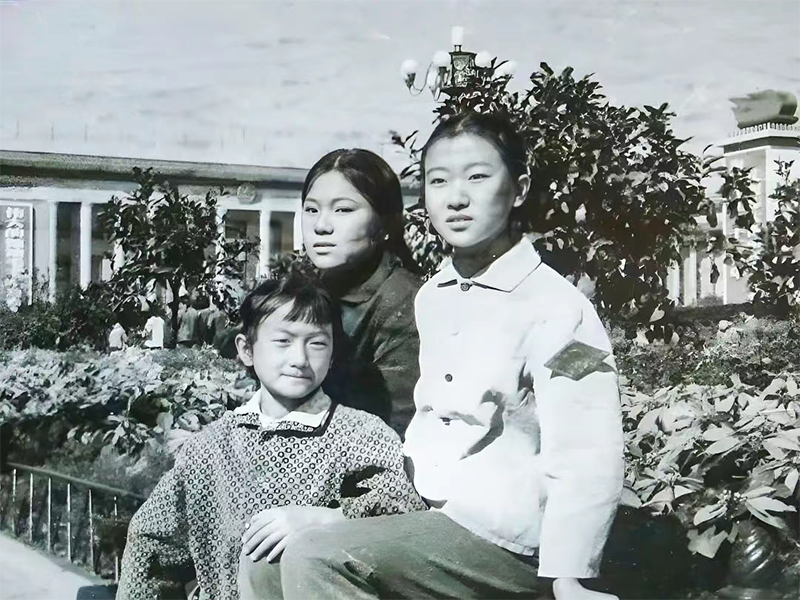

《1971年和大姐二姐留影于北京天安门》

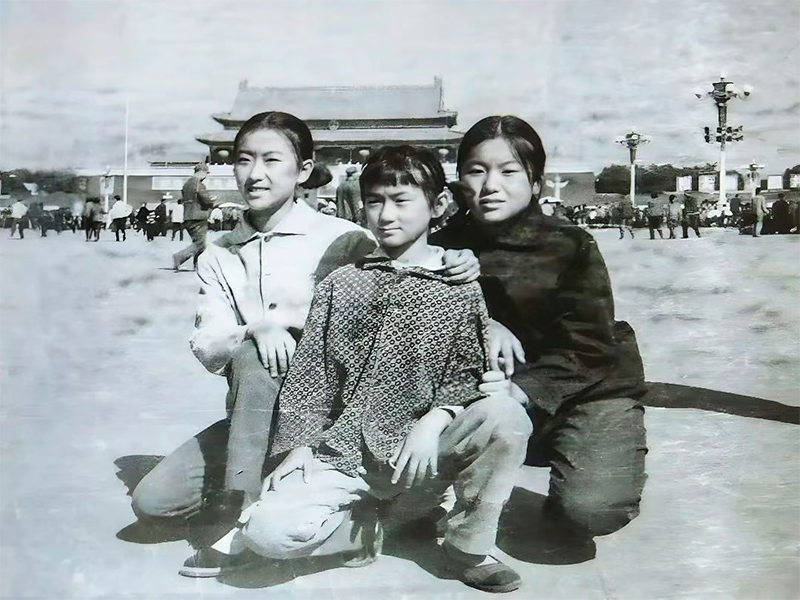

《大概是1971年我十岁和我二姐留影于北京人民大会堂》

《1980年底我刚参加工作不久留影厂门口》

《1981年当电工时留影》

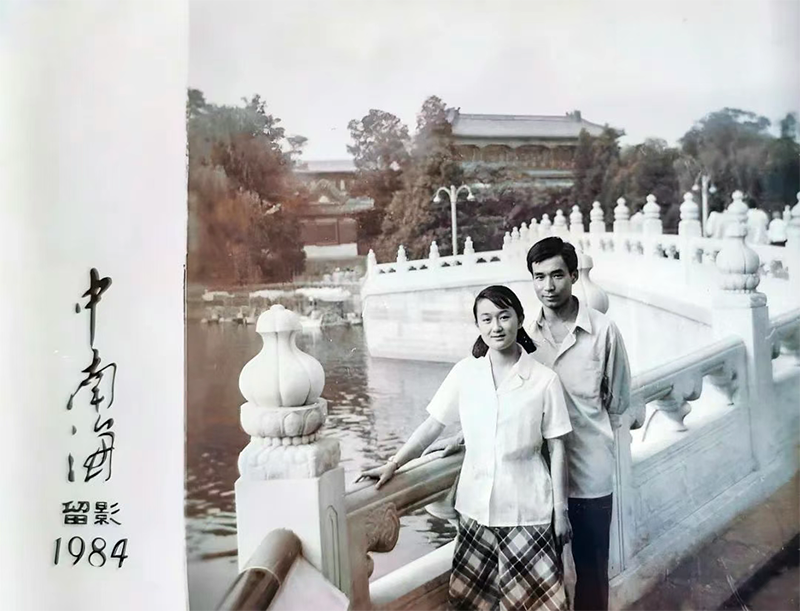

《1984年夏天 北京中南海》

《1999年50年大庆》

本刊评论

时代的剪影,记忆的温度 —— 一组老照片的视觉叙事

这组老照片,如同一本未被尘封的家庭影像纪年志,以影像为墨,悄然书写着几代人共同的时代记忆。从上世纪六十年代至九十年代,从厂区门口、天安门广场、展览馆前,到中南海的石桥与车间内的操作台,这些影像不仅记录了个人生活的瞬间,也映照出中国社会发展的缩影。

黑白照片中,三位女孩在人民大会堂前、在花坛边的合影,神情各异却都带有一种青涩的从容,既透露出那个时代年轻人质朴的精神面貌,也为今日观者提供了审视过去与自我身份的视角。

照片拍摄于“北京第二汽车制造厂”门前,一位年轻女性伫立在厂区门口,神情淡定而庄重。她身着中式棉袄,双手交握于身前,背景中有笔直的厂房、白色的路沿和清晰的厂牌。这不仅是一张纪念照,更隐含着那个时代“以厂为家”的归属感与荣誉感。女性的身影虽柔和,但背景却透露着强烈的工业精神与社会集体主义氛围。

画面中,一位女性正在操作电子设备,背景是一个技术车间,桌上摆放着示波器与信号发生器等设备,灯光集中照亮她专注的脸庞。这张照片不仅有纪实的力度,更具备强烈的象征意义:它是对那个年代“女工”群体技术能力的有力呈现,也打破了传统对女性形象的单一刻板印象。她不再只是生活中的温柔存在,而是参与建设现代社会的主力军。

尤为动人的是1984年“中南海留影”的那一张。背景是传统中式建筑与曲桥,前景中是一对年轻男女的合照,女孩微笑着倚靠在栏杆边,男孩则站在身后。这一幕静谧而富有诗意,仿佛是《庐山谣》中那句“同心而离居,忧伤以终老”的温柔回应。在那个物质不丰但精神充沛的年代,这样的影像不仅是爱情的见证,更是青年人对美好生活的一种朴素向往。

从技术角度看,这组照片虽非当代数码作品那般精细,却因其饱含真实质感与时代氛围,反而具有强烈的视觉张力。黑白影像的颗粒感,光影间的微妙层次,使人仿佛置身其中,听见风声与脚步,闻到灰尘与阳光混合的气息。

在情感层面上,这些作品真正打动人心之处,在于其“平凡”中所承载的“非凡”。它们不刻意追求构图或形式的完美,却因记录了真实的日常与人生节点而具备了穿越时光的力量。这是一种“私密的历史”,也是一段“国家记忆”的微观投影。无论是车间、广场、展馆,还是一条普通的街道,照片中的人物都以自己的方式在参与、见证与书写着那个时代的中国故事。

总之,这是一组极具温度与历史感的作品。它们不是宏大叙事的英雄图景,而是时代洪流中普通人真实而珍贵的面孔与身影。正是这些无数“普通人”的影像拼图,构建出属于我们每一个人的集体记忆与文化根基。它们值得被珍藏,更值得被讲述。

本刊编辑:蓉蓉

摄影师张善良佳作赏析...

摄影师张善良佳作赏析...