姚振汉——收录作品赏析 || 光影铸桥 走向世界——《中斯百名摄影家年鉴(2025)》

作者: 九州摄影

作者: 九州摄影 发布时间: 2025-06-24

发布时间: 2025-06-24  浏览量: 180

浏览量: 180

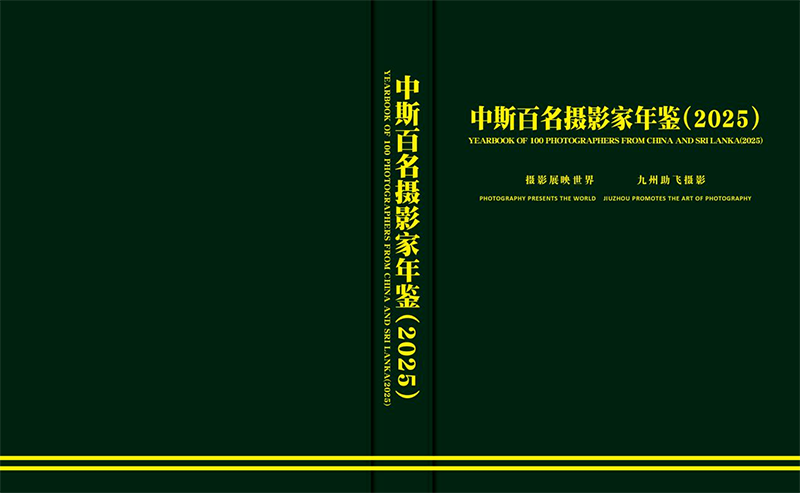

光影铸桥 走向世界||《中斯百名摄影家年鉴(2025》启动

习近平总书记多次强调,没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。为进一步宣传中斯两国友谊,更好地推动中斯两国艺术文化交流互动,共同探索艺术创作的新路径,用影像见证和书写中斯两国源远流长的友谊,推动构建人类共同体谱写新篇章的国际责任,由斯里兰卡摄影家协会主办,以“镜头下的友谊:中国与斯里兰卡的美丽瞬间”为主题的第三届斯里兰卡中国文化摄影展将于2025年6月5-12日在斯里兰卡总理府隆重举行,中国展区由九州摄影独家承办。

▲图为斯里兰卡总理府

斯里兰卡摄影家协会成立于1906年,至今已有百年历史,是世界上最古老的摄影协会之一。斯里兰卡摄影家协会主席罗梅什先生(Romesh de Silva)也是斯里兰卡国家摄影咨询委员会的成员,同时还是英国皇家摄影学会分会的领导者。曾多次在国际展览中获奖,他在黑白影像和胶片摄影方面有很深的造诣。执委们在发展国际交流的基础上,仍然不断反思和改进,希望有认同感的更多优秀摄影人来参与、共同交流。

▲斯里兰卡摄影家协会永久收藏《九州摄影》杂志和《向人们汇报· 向两会献礼》特刊。

摄影书籍是摄影人摄影创作和研究成果的影像档案、成长轨迹,也是摄影创作、摄影展览、摄影交流等最重要的、跨时空延展的方式之一。继斯里兰卡摄影家协会与九州摄影主编的中斯百名摄影家年鉴(2023)及(2024)并在中斯摄影界取得极大赞誉后,《年鉴》又被斯里兰卡摄影家协会永久收藏,九州摄影将再次与协会携手,共同把本次参展的作品编撰成册,对杰出摄影人、优秀摄影作品、斯里兰卡摄影展之旅进行全面刻画、全面记录、全面展示,为摄影人的每一次成长、每一些收获留存、立传,为摄影人打造全周期的个体化完整摄影生态,为在中国摄影界塑造摄影品牌、服务摄影人成长、共享摄影资源、推动摄影事业与产业融合发展等发挥重要作用,欢迎广大摄影人积极投稿!

收录摄影师:姚振汉

1984年参加工作单位举办的摄影学习班,时任报社摄影记者于文国 、于健泳为授课老师。之后数年常获两位老师精心指导,倍感受益,从此痴迷上摄影,订阅多种摄影报刋及杂志,并经常利用业余时间进行拍摄创作。受于老师的影响,刚踏入摄影门槛即钟情于社会人文纪实摄影至今,虽然其它题材亦有涉猎。四十余年来,有60余幅(组)作品在全国、省市、国际各类摄展(赛)中入选、获奖。

现为中国摄影著作权协会会员,中国老摄影家协会会员,中国民俗摄影协会会士,上海市摄影家协会会员,上海宝山摄影家协会会员,三亚市旅琼摄影家协会会员。

收录作品赏析

《别有洞天》

《春风拂古宅》

《民间艺术风采》

本刊评论

工·居·舞:多维视角下的人文叙事

这组三幅摄影作品从三个维度描绘了人类的劳动、生活与文化表达。摄影师姚振汉以多样的题材和叙事视角,串联起一场关于“人”的多重书写。画面之间既互不重复,又彼此呼应,从工业现场到传统庭院,从竹林掩映的东方宅院到洋溢热情的民族舞台,展现出摄影师姚振汉对人文景观与精神气质的深刻体察与表达力。

第一幅作品以隧道施工现场为题,采用从正面远视的构图方式,将观众的目光引入圆形框架之中。在深邃的圆形管道内部,一组工人身着安全帽和作业服正在搭建、搬运、协调操作。灯光打在他们身上与工具上,形成极具张力的明暗对比,也构建出一种“光之剧场”的氛围。工人之间的动作动态、配合默契,在昏暗的环境中迸发出一种生命与劳动的力量。这张作品不仅记录了建设者的辛勤劳动,更传递出一种对工业之美、集体协作与坚韧精神的赞颂。

第二幅作品则转向了一个更静谧、更含蓄的文化空间——一座传统木质民居建筑被摄影师姚振汉巧妙地从翠绿竹林间透视拍摄。画面前景中的竹枝虚化而交错,产生一种若隐若现的窥视感,使画面富有东方意境的诗意含蓄。屋檐上的精致木雕与红灯笼暗示着这是一处有历史与文化积淀的场所,而画中可见的一幅牌匾书法进一步强化了传统文化氛围。摄影师用景深与构图引导我们穿越竹影,走进那个宁静而沉稳的时空,不仅是视觉上的转场,更是情感与文化的迁移。

第三幅作品则是色彩与动态的盛宴。一对舞者身着传统墨西哥民族服装在阳光下起舞,男子的黑色西服与女舞者的鲜黄色长裙形成强烈的色彩对比。裙摆飞扬的瞬间被精确地捕捉,成为视觉的高峰。背景中模糊的人群与舞者形成动静对比,而舞者脸上的神情与互动则呈现出愉悦、热情、奔放的文化精神。这是一张充满感染力的作品,色彩饱和、节奏明快,展示了摄影师姚振汉在现场感和动态捕捉上的高超技巧。

从这三幅作品中,我们能看出摄影师姚振汉对于多样题材的掌控能力与人文关怀的贯穿视角。无论是对城市建设中劳动者的尊重、传统民居文化的珍视,还是对异域舞蹈文化的欣赏与赞美,摄影师姚振汉都以高度的敏感度和表现力,将“人”作为摄影叙事的核心展开,唤起观者对背后文化与情感的共鸣。

此外,三幅作品在视觉语言上各具特色:隧道工地以强对称与人工光源形成画面张力;民居竹林借用前景遮挡制造空间层次与静谧氛围;舞蹈瞬间则以色彩和动态抓住观众情绪。这种从构图、光线到主题的高度多样性,使整个作品集富有表现力和审美张力。

综上所述,这组作品不仅是一场视觉旅行,更是一份跨越工业、传统与文化的影像档案。它们用不同的语言讲述着同一个主题——人类在时间与空间中的生存状态与精神面貌,沉静、热烈、内敛并存,构成了一幅充满活力与深度的人文影像长卷。

本刊编辑:张婧

摄影师张善良佳作赏析...

摄影师张善良佳作赏析...