行走于天地之间的光影诗篇——专访摄影师 汤浩

作者: 九州摄影

作者: 九州摄影 发布时间: 2025-07-28

发布时间: 2025-07-28  浏览量: 270

浏览量: 270

汤 浩

自小受家庭环境熏陶,喜欢摆弄老式摄影器材,一直试图发现影像背后奥秘。大学时爱好摄影,组建摄影社并担任社长。毕业后爱好户外徒步,感受山河江川之美,偏爱风光摄影。

于我而言,户外与摄影宛如一对形影不离的挚友,引领我一次次踏入自然的怀抱,去敲响山河江川的隐秘之门。每一个脚印,都是与大地的私语;每一次快门,都是与壮美风景的灵魂相拥。站在高山之巅,云海在脚下翻腾,仿若置身尘世之外。那一刻,才领悟到大自然是最卓越的画师,而你有幸成为它的追光者,可以用镜头临摹这磅礴又细腻的景致,可以在天地里不断探寻光与影交织的绮美密码。

2013年就读中欧商学院,再次进入课堂,仿若开启了一扇新世界大门,知识的滋养、思想的碰撞,让内心对摄影的喜爱愈发炙热。为凝聚同好,组建户外摄影俱乐部并担任会长,定期筹划设计不同行程和路线,组织国内外特色的采风活动,搭建起一座艺术交流的平台。在这里,不同行业的精英们因摄影相聚,我们背起行囊穿梭于城市街巷、山野林间,分享着各自眼中独特的美,那一刻我深知,摄影不仅仅是个人的艺术修行,更是一场携手共进、点亮彼此心灵的探索之旅。

在漫漫人生路上,我愈发笃定:美,从未隐匿,就栖居于生活的每一个角落。从破晓时分穿透薄雾的第一缕晨光,到暮色笼罩下略显疲惫却温暖至极的背影;从古老城墙斑驳岁月的印记,到市井集市烟火升腾的喧嚣,只要怀揣一颗发现美的眼睛,生活便是一座永不落幕的美学盛宴。而摄影是赋予我留住这些瞬间的魔法,让我在光怪陆离的岁月中,反复品味、珍藏那些稍纵即逝的绝美景致,向更多的未知领域,持镜前行,不断探索!

图文 / 汤浩 采访记者 / 蓉蓉

一、九州摄影:首先想请您谈一谈个人的经历,作为一个企业家,您是怎么与摄影结缘的?

汤浩:父亲是体制内的新闻记者岗位,摄影创作工作四十余年。小时候跟着他在农场垄间穿梭拍照,我也会拿着老式相机到处拍拍看看,记得有次暴雨初停,7-8辆大型联合收割机集体作业,几架农用飞机轰鸣着掠过金色麦浪,螺旋桨搅起空气中的水雾,大地与机器共舞,那一瞬间,取景器会定格世界,呼吸会同样停滞。后来创业二十多年起起伏伏,才懂镜头是心灵的锚,能让奔波的自己在光影中平静下来。

二、九州摄影:您是如何从自然景观中发现并捕捉美感的?您的灵感源通常来自哪里?

汤浩:自然从不是被拍摄的布景,是心灵对话的生命体。比如晨雾里的山峦,凝视它时,它也在丈量你的心境。我比较喜欢感受大自然的壮阔和苍茫,风雨中蹲守在湖畔,感受云层把影子投进湖里。灵感多数来源于对人对事的感悟,内心触动的感觉。影随心动,共鸣才是源头。

三、九州摄影:在您拍摄的摄影作品中,有哪些难忘的人物和细节?

汤浩:那次埃塞俄比亚拉里贝利古城的圣诞夜,诵经声漫过岩石教堂的山顶。喧闹一夜后的清晨,教堂外墙边一个老人在一缕阳光下颂读,磨得发亮的圣经,指尖划过的弧度,比任何殿堂里雕塑来得虔诚。教堂门柱旁,一个少女斜着头靠在那里,发丝垂在褪色的头巾上,睫毛投下的阴影像泪痕,一种疲惫和忧伤,一种虔诚和向往。当时被一下触动,信仰从不是一种姿态,是族群骨血里的光。

四、九州摄影:您是如何利用构图和色彩来增强照片的色觉效果?

汤浩:构图是光影的舞台。对称是呼吸,比如教堂穹顶下的祷者,对称里藏着神圣秩序;而不对称像是心跳,像沙漠里歪斜的面包树,倾斜的枝干都有着生命力。色彩像是情绪,晨雾时用低饱和,把清冷漫进骨髓,节庆用红与金,把喜悦撞个满怀。技巧不是固定的,只是需要考虑如何打动自己的心。

五、九州摄影:在摄影之路上,您秉承的理念是什么?有哪些探索和追求?

汤浩:行走在路上,感悟内心,你需要发现美丽的眼睛。探索未知的世界,追求人文碰撞后的内心感悟,完成一次次人生的自我放逐。

六、九州摄影:您个人是如何理解和看待纪实摄影的?

汤浩:任何纪实摄影都有主观性和情感偏好。纪实不是复刻时光,是与历史的对话。摄影师的眼睛应该过滤掉浮尘,留下未来憧憬的细节,在照片中感受自己与他人的命运纠缠。

七、九州摄影:在今后的摄影创作中,您会更加关注和倾向于哪类题材的拍摄?

汤浩:想拍人与自然的共鸣和感悟,比如沙漠里用陶罐储水的牧民,他们掌纹里的裂痕与沙丘的纹路相似,比如高山密林的原著民抚摸古树的掌心,与青苔的呼吸同频。那些被文明忽略的细节,等着被发现和唤醒。

八、九州摄影:您对自己的作品风格,能否总结概括一下?

汤浩:时光里捡贝壳的人,不确定有大有小。不刻意雕琢光影,只想把心灵触动的瞬间,原封不动地装进镜头。或许不够完美,却带着内心的温度。就像老相机里的胶片,总要留些颗粒,才能装下生活感悟的沉重。

本刊评论

行走于天地之间的光影诗篇

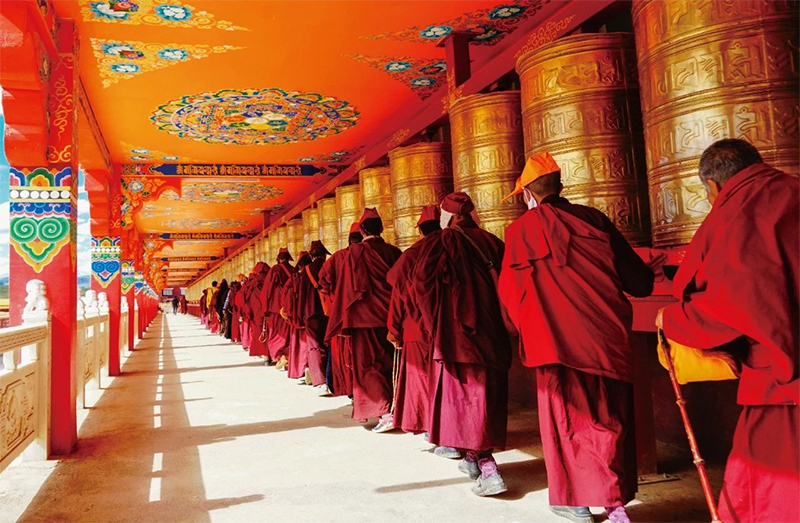

这组摄影作品以“游走”为主题,在人文与自然之间搭建出一条流动的视觉长廊。无论是穿汉服凝望夜空的女子,还是在雪山下矗立的教堂剪影,作品始终透露着一种静谧与辽阔的情感。

人像作品采用暗调暮色,自然光与汉服的素雅色彩融合,展现出东方女性的柔静与精神力量。人物的姿态如诗,如画,更像一首在风中低吟的古词。

风光作品则展现了作者对自然光线与空间的精准把握。热气球悬于晚霞,橘紫色的天幕柔和且富有层次,极简而充满想象;雪山上的晨光将山巅染为金色,与教堂的黑色轮廓形成鲜明对比,营造出庄严肃穆的史诗感。

草原与沙漠的两组作品,呈现出探险与运动的节奏美。扬尘而去的越野车,奔腾的角马群,搭配广阔的地貌与云天,体现了自然的广袤与生命的律动。而沙丘中的车辆仿若漂浮于金色波浪之间,让人沉醉于极简几何构图之中。

航拍湖泊的两张图则将天地纳入视野,一条路穿越水与沙的边界,仿佛划开人类与自然的平衡线。色彩纯净,空间宏阔,令人心驰神往。

整组作品兼具技术美感与叙事意味,是对人与自然关系的诗意诠释,值得反复品鉴。

本刊记者:蓉蓉

摄影师张善良佳作赏析...

摄影师张善良佳作赏析...