王京生——入展作品赏析 |《金色时光-光影新视界》栏目“空中摄影展厅”

作者: 九州摄影

作者: 九州摄影 发布时间: 2025-05-29

发布时间: 2025-05-29  浏览量: 274

浏览量: 274

放飞摄影艺术梦想、展现中国摄影风采!

在数字化和技术创新的浪潮下,为更好地凝聚中国摄影人智慧和力量,助力当代优秀影像创作的发展和推广,助推中国摄影艺术不断前行,九州摄影继2024年9月与北京广播电视台《金色时光-光影新视界》栏目合作中日韩海上国际游轮摄影展之后,又将与北京广播电视台《金色时光-光影新视界》栏目创新版块《空中摄影展厅》合作,目前正处于栏目筹划及作品征集阶段,诚挚邀请广大摄影人踊跃参加!

文艺源于人民,为了人民,属于人民。

本次大展以空中摄影展厅作品轮播形式,持续在电视节目中推出不同风格、不同门类、不同年龄段的国内外摄影师、摄影爱好者富有故事性的,散发着温度,流淌着暖意的精品佳作。多元荟萃、风采各异,为摄影人和大众之间搭建一个学习展示、互动交流的平台,并甄选优秀摄影师进行作品阐述,栏目视频将被永久收录在北京广播电视台客户端。同时,优选每位获奖摄影师1幅作品在九州艺术馆展出,并将于4月8日、6月14日两次在九州艺术馆举行盛大的颁奖仪式。

入展摄影师:王京生

九州摄影签约摄影师

国家一级摄影师

中央电视台特聘客座教授

2010年起专注于摄影创作,以严谨的职业素养与深厚的人文关怀记录时代风貌。作品立足社会现实,兼具艺术价值与历史厚度,在专业领域与公共传播中均获广泛认可。

作品发表:摄影作品多次发表于《大众摄影》《中国应急管理报》《西城工人日报》等权威报刊;2022年,多幅作品入选全国两会重点推选项目《艺术献两会 讴歌新时代》。

赛事荣誉:在国内多项专业摄影赛事中屡获殊荣,作品风格以纪实性与艺术性并重著称。

国际展览:《打铁花》《拉洋片》《历史告诉未来》《驴友》四幅作品参展2025年第三届斯里兰卡中国文化摄影展获高度赞誉。

作品入选平遥国际摄影大展、北京国际摄影周等国际性展览,部分作品被机构收藏。

创作理念:坚守“用影像见证历史,用镜头阐述感悟”的核心准则,以职业生涯积累的社会洞察力为根基,聚焦时代变迁与人文精神,力求通过镜头传递真实、温暖与思考。

社会价值:其摄影实践不仅为艺术领域注入独特视角,更以影像档案形式为城市文化留存、应急管理纪实等领域提供重要参考,彰显摄影艺术服务社会的公共价值。

此次携五幅作品参展北京电视台摄影展

《拉洋片》:红箱开阖处蓝采和踏歌,童眸映出千年说唱艺术的鲜活重生。

《打铁花》:铁与火铸就的金色谶语,灼热星光里藏着匠人未言的半部史诗。

《驴友》:岩壁褶皱丈量着孤独,登山杖在纯白时空刻下人类与荒原的对谈。

《历史告诉未来》:陶轮旋出文明基因链,将古老星火嵌入未来瞳孔的琉璃深处。

《欢度国庆》:银衫小将高擎星火,父辈肩头生长出永不褪色的中国红基因。

镜头捕光者王京生以五重维度解构文明:非遗传承的血液温度、匠人精神的淬火光芒、荒野探索的生命张力、古今对话的哲思纵深、时代脉搏的赤子凝望,共同铸就这份献给新中国的视觉史诗。

入展作品赏析

《拉洋片》

作品点评: 画面中,布景鲜艳的民间戏台与两个孩童凝神注视的背影形成强烈对比,视觉重心从人物的姿态延伸到背后的画面内容,使传统艺术与儿童的好奇心巧妙地交织在一起。这一幕不仅唤起集体记忆,也体现出摄影师王京生对文化传承与代际互动的敏锐观察。

《打铁花》

作品点评: 火花四溅的画面,则是对动态与热力的礼赞。表演者与金属火星之间的互动,在强烈的光影冲击下展现出这项技艺的原始美感。人物剪影的处理,不仅强调了动作的力量,也在“人”与“火”的关系中,构建出纪实与浪漫并存的图像语言。

《驴友》

作品点评: 以悬崖巨石为主体、画面极致简化的照片令人印象深刻。摄影师王京生大胆采用高反差构图,仅以一个攀登者与庞然巨石形成对话,营造出一种“存在主义”般的孤独与挑战感。

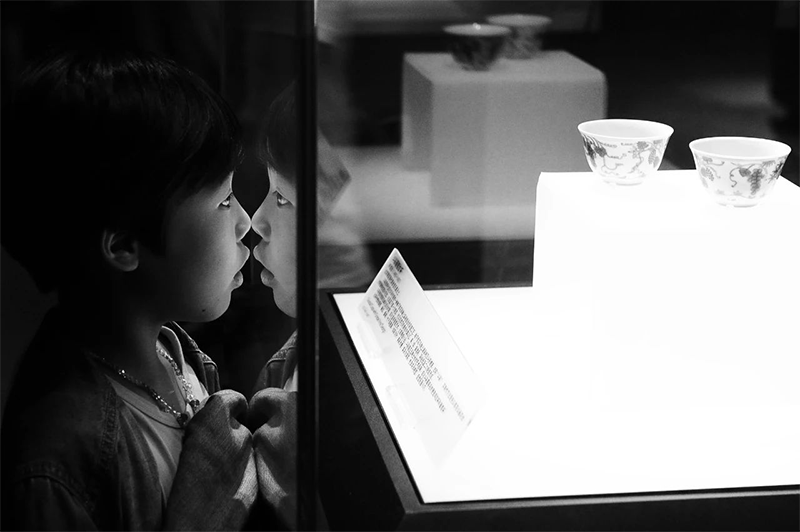

《历史告诉未来》

《欢度国庆》

本刊评论

影像之境:在光与文化中漫游

在这一组作品中,摄影师王京生以极具洞察力的镜头语言,为我们展开了一场关于“人文、自然与抽象”的视觉漫游。作品类型丰富,题材广泛,从街头民俗到博物馆静观,再到极简构图的极致表现,每一幅作品都在以自己的方式讲述着不同空间与文化的故事。 这组作品不仅在技术上展现了高超的调度能力与感光控制,同时也在主题选择上展现了摄影师王京生广阔的视野和深厚的文化理解力。每一幅影像都不只是图像的记录,更是艺术语言的实践。它们像一串视觉诗句,引领我们穿越文化的厚重与日常的温度,触摸影像背后那份诚挚的情感与思想。

本刊编辑:昭昭

摄影师张善良佳作赏析...

摄影师张善良佳作赏析...